阪神淡路大震災から30年が経った。

かつて自分の書いた記事に

事故や事件の災害に「周年」という言葉の使い方は誤りか ~「周年」と「年目」の使い分け

https://kotobano.jp/archives/1598

というものがある。今日はこの記事にアクセスが集中しているので、やっぱりどうしたって〈そういう日〉なのだろう。

朝、SNSにこんなことを書いたら反響が多くてびっくりした。

Threadsで5万回以上表示され、6000人くらいの方からいいねやコメントをいただいた。

—

高校三年生の時でした。

JRは不通。瓦礫の街から受験地へ向かうも、代替バスを待つ長い列。そこで大きな声で言ってくれた人がいました。

「この子、受験生だから先に乗らせてあげてー」

✳︎

阪神淡路大震災から30年。

かなしみとやさしさをくぐり抜けて

いま、ここに在ります。

—

明石市も震度7の揺れがあり、死傷者や家屋の倒壊などが発生した。「阪神淡路」という呼称では、明石の被害が小さかったような印象を与えてしまうという理由から、明石市の公文書ではいまでも「兵庫県南部地震」という呼び方を用いる。

雪が舞うほど寒い日だった。暖をとりたくても、町のあちこちからガスの臭いがして火を使うことが躊躇われた。そもそも、うちにはガスは来ていなかったのだけれど。

震えながら近所を彷徨い、炭火の焼き鳥屋さんで串を譲ってもらおうと思ったが「ごめんな、これ、常連さん用やねん」と言われた。

友人たちとしょげたことを覚えている。友人たちがいてくれたことでほっとした。

*

2025年1月17日の明石市立天文科学館の時計台の様子。

震災の発生した午前5時46分に時計の針が止まった。12時間後まで、時計の針をとめたままにしておくらしい。

当時も止まった大時計は、いまは神戸学院大学内のキャンパスに設置されている。

明石公園内にある兵庫県立図書館では半旗が掲げられていた。

風のない穏やかな一日。すぐ横を、震災を知らない若い学生服が通り過ぎていく。知識としては知っていても、彼らが今後も、ずっと体験することのない未来であってほしい。

造形の美しい明石空襲の碑は株式会社川辺石材美術工業所さんの施工によるもの。

マグニチュード7.2の揺れによって、明石周辺の地盤も北東方向に60~70cmほど変位したと考えられている。この空襲の碑は4トンあるにもかかわらず、5センチほど北東に移動している。

復元工事も検討されたそうだが、地盤変位の証としてあえてそのまま残すことになった。

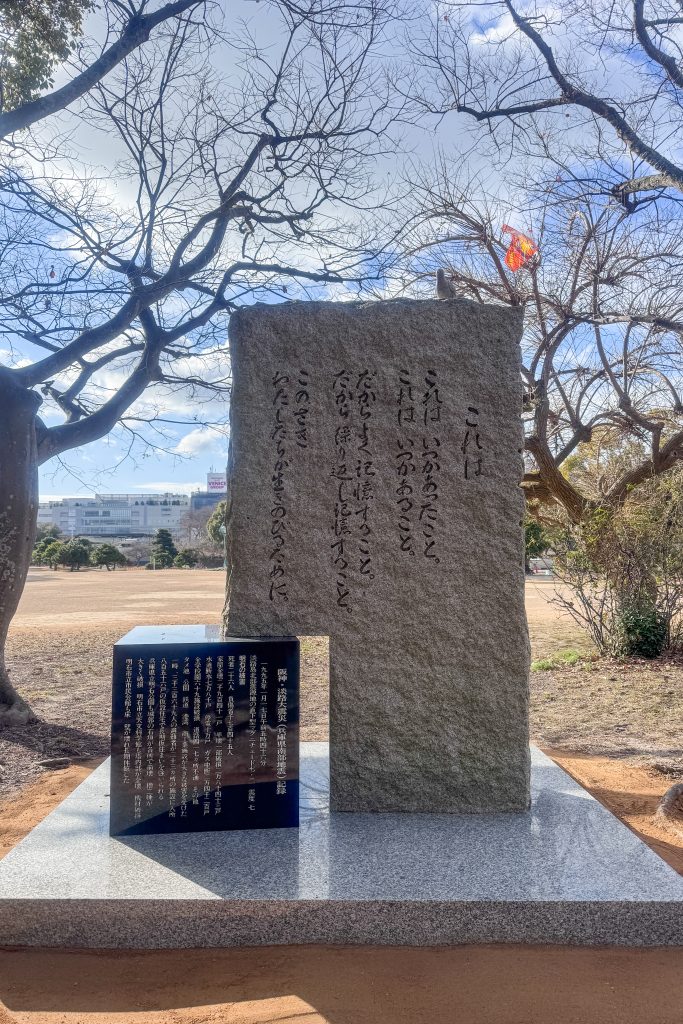

これはいつかあったこと。

これはいつかあること。

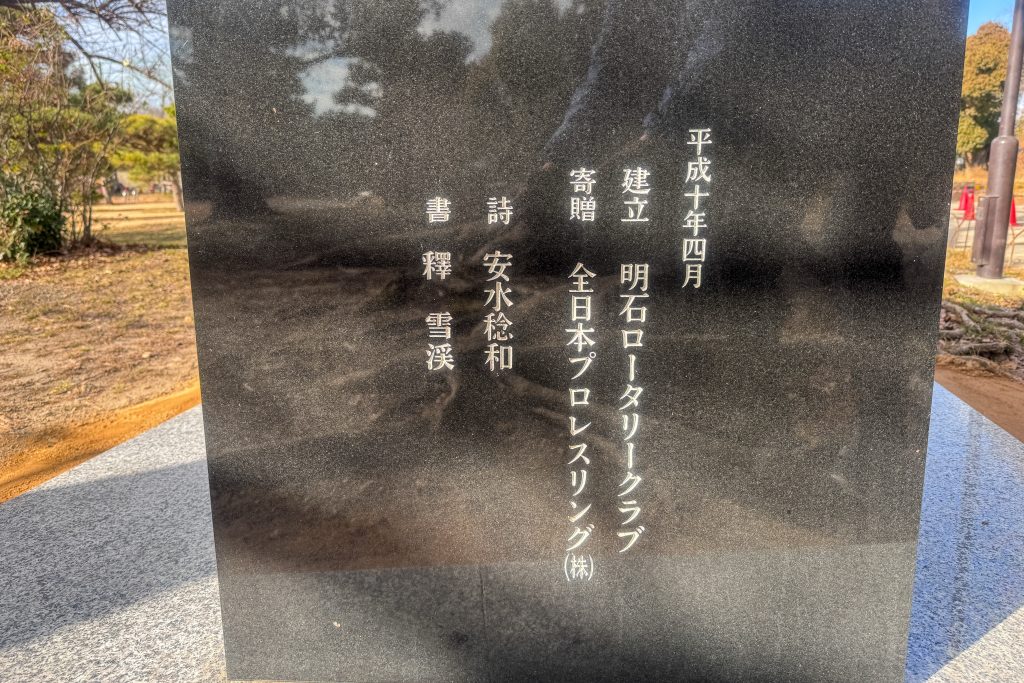

安水稔和さんの詩が刻まれたこの石碑は、208cmの高さ。全日本プロレスリングのジャイアント馬場さんと同じ身長になるよう設計された。

*

あれから、を生きて。

僕は毎朝、明石の町のあちこちをウォーキングしている。事件のあった場所、事故のあった場所。悲しみの歴史が刻まれる場所が増えて、合掌の手が忙しい。

大きな地震を越えて生き延びた僕たちであっても、違う事故や事件に巻き込まれて、悲しい記憶になってしまった人がいる。

つまりそう。地震だけじゃない。いつ、なにが、誰に起こっても不思議ではない。残される人のためにも、日々をしっかり生きて、毎日がかぎりなく幸せだと声にして伝えるような、そんな生き方をしていかなくちゃいけない。

「ある日突然」は「ある日突然」やってくる。

もう、声を聞くこともできない。

血の通った肌に触れて体温を確かめることもできない。

記憶だけが永遠になってしまう、その日、その瞬間は、ある日突然来るということ。僕たちはそれを忘れてはいけないし、伝えていかなくてはならない。

備えることを笑う奴は、ほうっておこう。

ただしく怖がり、生きて、毎日を楽しむ。

一生懸命たのしむ。

それが生きていくということであり、いつか残される誰かに安らぎを与えることにつながる。

僕たちはそうやってつながってきたし、つながっていく。

震災30年という節目。

この瞬間は、そのつながりを感じるためにあるような気がする。